Куликовская битва, сыгравшая ключевую роль в формировании единого Русского государства с центром в Москве, долгое время хранила множество тайн, касающихся точного местоположения сражения. Из-за недостатка археологических данных и письменных свидетельств возникали даже сомнения в самом факте битвы. Эта статья рассказывает о кропотливой работе по восстановлению исторической картины и раскрытию подлинных фактов о Куликовом поле.

Уже в XVIII столетии тульские землевладельцы активно собирали артефакты, найденные на Куликовом поле. Предполагается, что количество таких находок было значительным, о чем свидетельствует существование восьми частных коллекций-музеев в регионе.

1 из 9

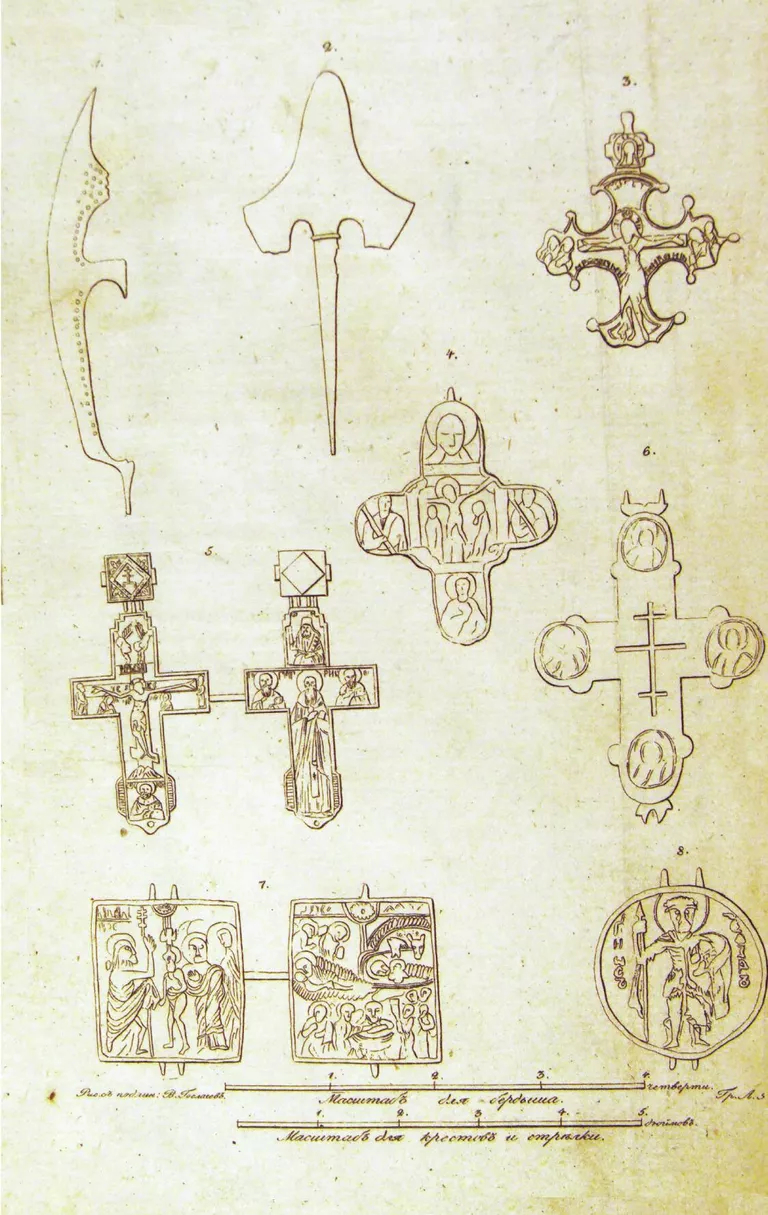

В начале XIX века помещик Степан Дмитриевич Нечаев стал первым, кто предпринял попытку определить приблизительную территорию сражения. Ему посчастливилось застать период, когда крестьяне массово находили артефакты при обработке земли. В его личной коллекции были фрагменты кольчуг, наконечники копий, старинные нательные кресты и другие уникальные предметы. Некоторые из них Нечаев представил публике в «Вестнике Европы».

2 из 9

Значительная часть куликовских реликвий, собранных в дворянских имениях, была утрачена в ранний советский период из-за разрушения усадеб. В 1920-30-х годах, несмотря на то, что крестьяне продолжали находить оружие и кресты при глубокой вспашке, систематический сбор этих артефактов не проводился. Таким образом, несмотря на старания историков XIX века, точное место битвы оставалось неясным на протяжении десятилетий.

3 из 9

Целенаправленные археологические и географические исследования Куликова поля стартовали в 1980-х годах. Экспедиции Государственного исторического музея круглогодично работали в различных частях поля, ведя активные раскопки и изыскания.

4 из 9

Благодаря исследованиям установлено, что территория Куликова поля была заселена человеком уже 40 тысяч лет назад. В период Куликовской битвы, на стыке лесной и степной зон, здесь проживали славянские племена. К концу 1980-х годов на поле было обнаружено свыше 110 археологических объектов разных исторических периодов.

5 из 9

В 1991 году была основана Тульская археологическая экспедиция, а через пять лет открылся музей-заповедник «Куликово поле». С этого момента началось всестороннее изучение поля с применением историко-географических, геоморфологических, палеоботанических, топонимических и чисто археологических методов. Этот междисциплинарный подход позволил воссоздать ландшафт XIV века и выявить количество артефактов, в двадцать раз превосходящее находки, сделанные на месте Грюнвальдской битвы, произошедшей тремя десятилетиями позже Куликовской.

6 из 9

Исследования выявили пять ключевых мест скоплений артефактов Куликовской битвы. Анализ этих находок позволил точно установить зоны построения русских и ордынских войск до сражения, а также, что наиболее важно, определить центральную область битвы.

7 из 9

Ученые пришли к выводу, что местом для сражения был выбран узкий проход, ограниченный лесистым оврагом Рыбий Верх и рекой Смолкой, расположенный южнее места слияния Дона и Непрядвы. За левым флангом русских позиций находилась Зеленая Дубрава, идеально подходившая для размещения засадного полка. По мнению экспертов, ордынский лагерь располагался неподалеку от Красного Холма.

8 из 9

Хотя место Куликовской битвы теперь установлено, археологические и географические работы продолжаются. Перед учеными стоит непростая задача: обнаружить останки павших воинов. Исторический опыт как в России, так и за рубежом показывает, что найти массовые воинские захоронения XIV века на открытых территориях крайне сложно. Тем не менее, исследователи полны решимости, полагая, что развитие науки и технологий, возможно, в будущем позволит, например, выделять ДНК из почвенных образцов.

9 из 9