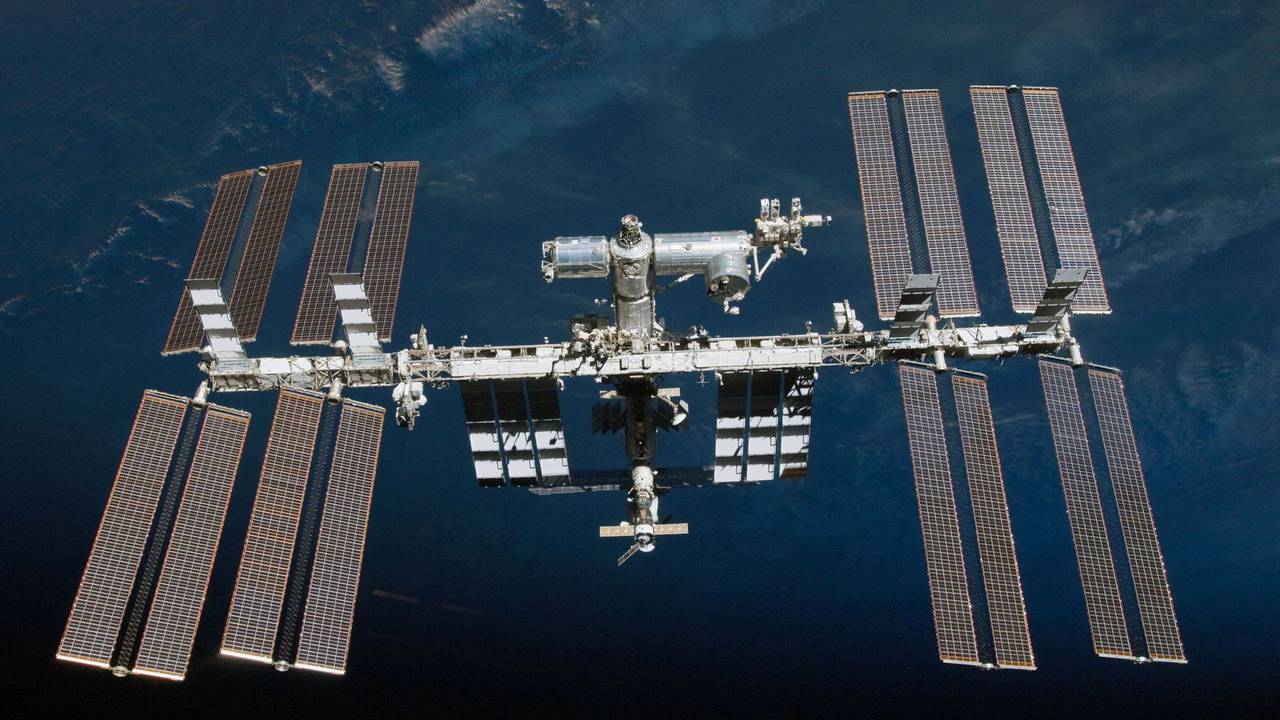

Международная космическая станция (МКС), также известная как International Space Station (ISS), представляет собой пилотируемый орбитальный комплекс, предназначенный для многоцелевых научных исследований в космосе. Конструкция МКС модульная, и её формирование осуществляется путём последовательного добавления блоков, доставляемых на орбиту. Разработка модулей является результатом сотрудничества стран-участниц проекта. В текущем проекте участвуют ведущие космические агентства мира: Роскосмос (Россия), NASA (США), CSA (Канада), JAXA (Япония) и ESA (объединяющее европейские страны).

Научные задачи и прикладное применение МКС

МКС служит уникальной платформой для проведения обширных фундаментальных и прикладных исследований на околоземной орбите. Среди ключевых задач – расширение научных знаний о Вселенной, материи, влиянии космических факторов на Землю, климате, природных ресурсах и адаптационных возможностях человеческого организма в условиях космоса. Помимо этого, станция является испытательной площадкой для разработки и тестирования нового бортового оборудования, изучения космической среды и условий эксплуатации аппаратов, а также совершенствования технологий длительных пилотируемых миссий и сборки крупных орбитальных комплексов, что критически важно для будущих межпланетных путешествий. На МКС также активно разрабатываются и внедряются новые космические технологии для применения в земной промышленности и социальной сфере, включая производство уникальных материалов в условиях микрогравитации. Конструктивно МКС разделена на два основных сегмента – российский и американский.

Этапы создания станции

Проект МКС опирался на успешный опыт эксплуатации российских пилотируемых станций и американской многоразовой транспортной системы «Шаттл». Активное участие России в разработке концепции МКС началось в августе 1993 года, и уже в октябре того же года был утверждён окончательный вариант конфигурации станции.

Начало строительства МКС на орбите ознаменовалось запуском 20 ноября 1998 года российского функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» ракетой-носителем «Протон-К». Этот модуль был разработан в Государственном космическом научно-производственном центре им. М.В. Хруничева. Модуль «Заря», весом 20 тонн, представляет собой герметичный многоцелевой отсек, разработанный с применением российских материалов и технологий на базе проверенной платформы, использовавшейся на спутниках серии «Космос» и орбитальных станциях «Салют-6, -7» (1977-1987 гг.), а также на модулях «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр» для комплекса «Мир». Изначально «Заря» служила для стыковки различных элементов МКС, электроснабжения и поддержания орбиты. Сегодня её задачи включают приём, хранение и подачу топлива в составе общей гидравлической системы со служебным модулем «Звезда» и транспортными кораблями, а также частичное обеспечение жизнедеятельности.

В декабре 1998 года американским шаттлом был доставлен и пристыкован к «Заре» второй модуль – стыковочный блок NODE-1, известный как «Юнити». Третьим элементом стал российский служебный модуль «Звезда», успешно пристыкованный к «Юнити» и «Заре» 26 июля 2000 года. Эта дата считается поворотной в истории МКС, поскольку до «Звезды» станция состояла из нежилых компонентов. С её прибытием орбитальный комплекс превратился в полноценную, обитаемую научную лабораторию.

С этого момента станция перешла в пилотируемый режим. На начальных этапах «Звезда» выполняла функции основного блока, обеспечивая условия для экипажа, управление станцией, стыковку транспортных кораблей «Прогресс-М» и «Союз-ТМ», а также работу научного оборудования. В настоящее время «Звезда» остаётся ключевым элементом российского сегмента МКС. В феврале 2001 года к станции присоединился четвёртый модуль – американский лабораторный «Дестини». В последующие годы процесс доставки и интеграции элементов как российского, так и американского сегментов продолжался параллельно.

Размеры и орбитальные характеристики

Впечатляющие размеры МКС составляют 109 метров в длину, а её масса превышает 419 тонн. Станция совершает полный оборот вокруг Земли за немногим более 90 минут, что позволяет ей совершать до 16 витков за сутки.

Модули МКС и их функции

Современная конфигурация МКС включает многочисленные модули, каждый из которых выполняет определённые функции. К ним относятся: функционально-грузовой модуль «Заря», соединительные модули «Юнити» и «Гармония», служебный модуль «Звезда», американская лабораторная «Дестини», европейская «Коламбус» и японская «Кибо», шлюзовая камера «Квест», жилой модуль «Транквилити», обзорный модуль «Купол», российские исследовательские модули «Поиск» и «Рассвет», многофункциональный модуль «Леонардо», испытательный модуль, а также новейшие российские модули – многоцелевой лабораторный «Наука» и узловой «Причал».

Модуль «Заря» состоит из приборно-грузового отсека и герметичного адаптера, предназначенного для размещения систем, обеспечивающих стыковку с другими модулями МКС и прибывающими космическими кораблями. Внутри он разделён на приборную и жилую зоны, где расположены бортовые системы и рабочее пространство для экипажа соответственно. Зоны разделены внутренними панелями.

«Юнити» функционирует как соединительный коридор между американским лабораторным модулем, жилыми отсеками и шлюзом, обеспечивая транзит жизненно важных коммуникаций, включая системы жизнеобеспечения, электропитания и передачи данных. В свою очередь, «Звезда» является центральным узлом управления полётом, жизнеобеспечения, энерго- и инфоцентром, а также содержит каюты для членов экипажа.

Шлюзовая камера «Квест» используется для выходов в открытый космос, поддерживая как американские, так и российские скафандры «Орлан». Лабораторные модули «Дестини», «Коламбус» и «Кибо» специализируются на проведении научных исследований и экспериментов.

Модуль «Гармония» служит связующим звеном между европейской лабораторией «Коламбус» и японской «Кибо», предоставляя им электропитание и обеспечивая обмен данными. «Транквилити» (что означает «Спокойствие») – это жилой модуль, ответственный за системы жизнеобеспечения, включая переработку воды, регенерацию воздуха и утилизацию отходов.

Российский модуль «Поиск» служит для научно-прикладных исследований (как внутри, так и снаружи), а также как шлюзовой отсек для выходов в открытый космос и дополнительный стыковочный порт для кораблей «Союз» и «Прогресс». Российский модуль «Рассвет» предоставляет рабочие места и место для научного оборудования, а также стыковочный узел для кораблей «Союз» и «Прогресс» (с функцией дозаправки станции) со стороны ФГБ «Заря».

Расположенный в американском сегменте модуль «Купол» предназначен для панорамного обзора Земли, космического пространства и операций в открытом космосе. Постоянный многоцелевой модуль «Леонардо» (PMM) расширяет пространство американского сегмента. Экспериментальный надувной модуль BEAM исследует возможности создания жилых и рабочих помещений для будущих космических миссий. Новейшие российские модули – многоцелевой лабораторный «Наука» и узловой «Причал» – значительно расширяют технические и операционные возможности российского сегмента МКС.

Транспортное обеспечение

Снабжение и ротация экипажей МКС обеспечиваются различными космическими аппаратами: американскими шаттлами (1998-2011), грузовыми Dragon (с 2012) и Cygnus (с 2013), пилотируемыми Crew Dragon (с 2020); российскими пилотируемыми «Союз ТМ» (2000-2002), «Союз ТМА» (2002-2012), «Союз ТМА-М» (2010-2016), «Союз МС» (с 2016) и грузовыми «Прогресс М1» (2000-2004), «Прогресс М» (2001-2009), «Прогресс М-М» (2008-2016), «Прогресс МС» (с 2015); европейскими грузовыми ATV (2008-2016) и японскими HTV (с 2009).

Экипажи и управление

Постоянное присутствие человека на МКС началось 31 октября 2000 года с запуском корабля «Союз ТМ-31», доставившего первую длительную экспедицию: российских космонавтов Юрия Гидзенко и Сергея Крикалёва, а также американского астронавта Уильяма Шеперда, командира экипажа. 2 ноября корабль успешно пристыковался, сделав МКС постоянно обитаемой, тогда как ранее её посещали лишь эпизодически. Экипажи шаттлов, включавшие астронавтов из США, России и других стран, доставляли оборудование и выполняли профилактические работы.

С 2000 года на МКС начали работать сменяющие друг друга экипажи длительных экспедиций, продолжительность которых составляла несколько месяцев. В 2009 году численность постоянного экипажа была увеличена с трёх до шести человек. До февраля 2003 года ротация экипажей осуществлялась американскими шаттлами, тогда как российские «Союзы» с их длительным ресурсом использовались как спасательные капсулы. С 2003 года «Союзы» стали основным средством доставки экипажей. В период с 2011 по 2020 годы российские корабли «Союз» оставались единственным способом ротации экипажей на Международной космической станции.

В ноябре 2020 года корабль Crew Dragon совершил свой первый регулярный полёт, доставив на МКС четырёх астронавтов. Таким образом, США восстановили способность к самостоятельным пилотируемым запускам, утраченную после завершения программы Space Shuttle в 2011 году.

15 июля 2022 года «Роскосмос» и NASA заключили соглашение о перекрёстных полётах, позволяющее космонавтам летать на американских кораблях, а астронавтам – на российских «Союзах». В декабре 2023 года эта программа была продлена до конца 2025 года. За всю историю своего существования МКС приняла на борту более 280 человек, представляющих 23 страны мира.

В настоящий момент на МКС несёт вахту экипаж 73-й экспедиции, в состав которого входят россияне Кирилл Песков, Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, американцы Джонатан Ким, Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский астронавт Такуя Ониши.

Управление полётом МКС осуществляется из двух основных центров: российского, расположенного в Королёве (Московская область), и американского, находящегося в Хьюстоне (Техас). Для обеспечения бесперебойной работы в каждом центре присутствуют специалисты из другой страны, готовые подстраховать на случай неполадок. Контроль за европейским модулем «Коламбус» и японским «Кибо» осуществляют соответствующие Центры управления ЕКА (Оберпфаффенхофен, Германия) и JAXA (Цукуба, Япония).

Будущее МКС и Российская орбитальная станция (РОС)

Изначально МКС планировалось вывести из эксплуатации в 2020 году. Однако в марте 2015 года «Роскосмос» и NASA согласовали продление её работы до 2024 года. Летом 2022 года Юрий Борисов, занимавший тогда пост гендиректора «Роскосмоса», доложил Президенту РФ Владимиру Путину о намерении России выйти из проекта МКС после 2024 года, с окончательным сроком, зависящим от технического состояния станции.

В апреле 2023 года Правительство РФ утвердило продление функционирования российского сегмента МКС до 2028 года. Остальные страны-участницы определили 2030 год как предельную дату. 12 апреля 2025 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о синхронизации планов России и США по завершению эксплуатации МКС.

Параллельно в России ведётся разработка собственной Российской орбитальной космической станции (РОС), которая призвана обеспечить непрерывность национальной пилотируемой программы после завершения эксплуатации МКС. Развёртывание РОС планируется начать в 2027 году с запуска научно-энергетического модуля. К 2030 году к нему присоединятся универсальный узловой, шлюзовой и базовый модули, формируя ядро станции. На втором этапе, с 2031 по 2033 годы, планируется дальнейшее расширение РОС за счёт добавления двух целевых модулей.

В «Роскосмосе» подчёркивают, что РОС обеспечит бесперебойное развитие российской пилотируемой космонавтики после выхода из проекта МКС, а также позволит решать задачи научно-технического прогресса, народного хозяйства и национальной безопасности, недоступные в рамках текущего сотрудничества на МКС. Более того, РОС станет ключевой платформой для тестирования новых космических технологий, что повысит конкурентоспособность российских пилотируемых комплексов.