Повышение тарифов ЖКХ: к чему оно ведет и как его остановить

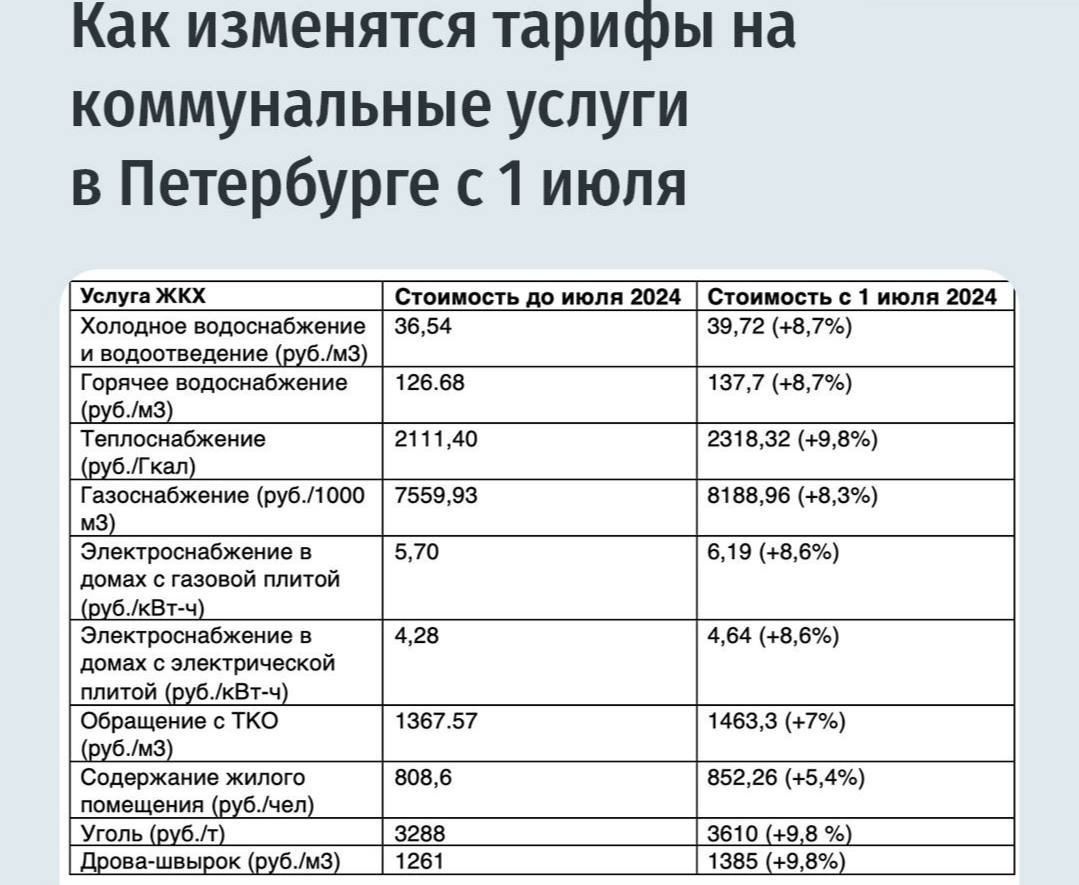

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги продолжает ускоряться. Так, 1 июля 2023 года увеличение составило 8,1%, в 2024 году — 9,8%, а в текущем году достиг рекордных 11,9%. Заявления властей о замедлении роста тарифов (прогнозируемые 9,8% в 2026 году, 7,9% в 2027-м и 5,9% в 2028-м) вызывают скептицизм даже у самых оптимистично настроенных граждан.

Похоже, что запросы коммунальных монополий неуклонно растут. Например, если в ноябре 2024 года планировалось повышение тарифов с 1 июля 2026 года всего на 5,4%, то теперь ожидается рост почти в два раза выше. С учетом дополнительного 10-процентного увеличения оптовых цен на газ, в следующем году тарифы могут вырасти на 11,8%, что сопоставимо с текущим годом.

Теоретически, можно надеяться, что приближающиеся выборы в Госдуму сдержат рост тарифов, однако после повышения пенсионного возраста такие ожидания кажутся наивными. Кроме того, любое временное снижение темпов роста в 2026 году, вероятно, будет с лихвой компенсировано резким повышением в последующие периоды.

На данный момент, официальные данные показывают, что повышение тарифов ЖКХ по регионам варьируется от 4% до 28%, хотя на местах встречаются случаи и более значительного роста отдельных услуг. В среднем по России с 1 июля 2025 года наблюдается существенное удорожание: отопление на 16,2%, горячая вода на 14,8%, холодная вода на 10%, электроэнергия на 12,6%, а газ на 10,3%.

Региональные власти, испытывая финансовые трудности из-за бюджетной политики или действуя в интересах монополий, нередко необоснованно завышают тарифы. Если в 2020 году антимонопольные службы отменили такие завышения на 2,4 млрд рублей, то к 2024 году эта сумма выросла до 29,2 млрд рублей. Примеры включают снижение тарифов на отопление в Архангельской области на 34,2%, в Ингушетии на 23%, в Дагестане на 19%, а также на вывоз мусора на Камчатке на 29% и на Чукотке на 25%. Несмотря на проверки Генеральной прокуратуры в этом году, системных изменений не ожидается, улучшения будут носить лишь точечный характер.

Последствия увеличения коммунальных тарифов не заставят себя ждать: это приведет к ускорению инфляции, ухудшению экономической ситуации из-за снижения покупательной способности и общему падению уровня жизни. Учитывая, что в 2024 году более 60% населения имеют ежемесячный доход менее 40 тысяч рублей при реальном прожиточном минимуме в 51,3 тысячи, данный удар по бюджету граждан будет весьма ощутимым.

Увеличение тарифов также повысит издержки для предприятий, что, в свою очередь, негативно скажется на конкурентоспособности страны. Например, по стоимости электроэнергии для промышленности Россия уже уступает таким странам, как Китай, Казахстан, Индонезия и Саудовская Аравия.

Резкий рост тарифов ЖКХ способен нарушить текущую тенденцию к снижению инфляции и привести к новому витку удорожания кредитов.

Даже без учета этого, рост стоимости коммунальных услуг снизит деловую активность и приведет к сокращению бюджетных поступлений, что, в свою очередь, усилит фискальное давление и еще больше замедлит экономику, особенно в условиях продолжающихся боевых действий.

Официально рост тарифов объясняют увеличением издержек и зарплат. Однако, учитывая низкий уровень оплаты труда большинства сотрудников ЖКХ, такое объяснение выглядит как «черный юмор», если только речь не идет о высоких зарплатах руководителей многочисленных посреднических структур.

Истинная причина постоянного повышения коммунальных тарифов кроется в системной неэффективности жилищно-коммунального хозяйства. Эта сфера давно превратилась в инструмент вывода средств населения в пользу различных коммерческих и связанных с властью организаций, при этом состояние жилого фонда и инфраструктуры ЖКХ по всей стране продолжает ухудшаться. Развитие невозможно там, где основной целью является не оказание качественных услуг, а извлечение максимальной прибыли.

При этом официально заявленная цель повышения тарифов – модернизация ЖКХ – выглядит как нелепая шутка, не имеющая ничего общего с реальными причинами происходящего.

Стоит отметить, что ранее бюрократия, ощущая свою безнаказанность, повышала тарифы медленнее инфляции, наивно полагая, что дефицит средств будет стимулировать ресурсосбережение. Однако, без адекватного контроля и инвестиций, это лишь привело к разрушению и хищениям в отрасли, порой даже от отчаяния.

Осознав, что дефицит средств не привел к модернизации, «эффективные менеджеры», кажется, решили пойти другим путем – обеспечить модернизацию за счет избытка средств. В то же время, система жизнеобеспечения России находится в критическом состоянии: износ основных фондов ЖКХ превышает 60%, а более 42% объектов требуют полной замены.

Концессии, то есть передача наиболее прибыльных объектов жизнеобеспечения в управление частному бизнесу, были объявлены универсальным решением. Очевидно, что такой подход неизбежно приводит к увеличению издержек за счет прибыли концессионеров. Тем не менее, желание властей переложить ответственность за коммунальное хозяйство городов на частные компании оказывается слишком сильным.

По сути, внедрение концессий демонстрирует подход «мы не способны поддерживать даже то, что было построено в советское время, и гордимся этим».

Согласно данным Счетной палаты, стратегия передачи ЖКХ под управление бизнесу потерпела полный провал. В концессию передано лишь 12,4% объектов ЖКХ, тогда как 42% требуют замены. Обещанные инвестиции в размере 258,6 млрд рублей (из которых 87,7 млрд – государственная поддержка) выглядят ничтожными на фоне необходимых 4,5 трлн рублей до 2030 года. Таким образом, даже с учетом государственной поддержки, обещанные концессионерами вложения составляют всего 5,7% от требуемых инвестиций.

Большинство концессионных соглашений предусматривают крайне скромные инвестиции: 60,8% из них предполагают вложения менее 10 млн рублей.

Самое тревожное, что за почти десять лет реализации данной концепции, либеральная бюрократия не смогла наладить не только контроль, но даже элементарный учет концессионных соглашений. Например, по данным Минстроя, на начало прошлого года действовало 2618 концессий, тогда как Минэкономразвития сообщало о 2843 – разница в 8,6%. Обязательства концессионеров по инвестициям не только не систематизируются, но часто вообще отсутствуют, что является дополнительным подтверждением коррупционной подоплеки этой реформы.

В сложившейся ситуации пути спасения ЖКХ остаются очевидными.

В первую очередь, необходим тщательный аудит ЖКХ и смежных отраслей: электроэнергетики, газового хозяйства, городского транспорта и сферы утилизации отходов.

Принимая во внимание вероятный масштаб нецелевого расходования средств и хищений, на период проведения аудита следует заморозить все тарифы, по примеру правительства Примакова. По результатам аудита возможно их снижение. Например, технологический и ценовой аудит с участием потребителей в 2017–2018 годах помог Экспертному совету при правительстве сократить стоимость 35 инвестпроектов «Россетей» в регионах на 14% (13 млрд из 90 млрд рублей).

Необходимо разработать и внедрить единые общефедеральные стандарты жизнеобеспечения, соответствие которым должно стать ключевым и объективным критерием оценки работы губернаторов.

Следует восстановить единое управление технологическими комплексами, которые были раздроблены на множество мелких компаний, не только в электроэнергетике и ЖКХ. При этом, управление жилищно-коммунальным хозяйством (за исключением действительно эффективных управляющих компаний) необходимо вернуть в ведение местных органов власти.

Для оздоровления строительного сектора необходимо расширить его сферу деятельности, направив усилия не только на реновацию жилья, но и на масштабную модернизацию ЖКХ по всей стране.

И наконец, учитывая, что ЖКХ является ключевой инфраструктурной отраслью, целью которой должно быть минимизация стоимости услуг для повышения национальной конкурентоспособности, что противоречит природе частного бизнеса, ориентированного на прибыль, эту сферу следует национализировать. Управление должно осуществляться некоммерческими организациями, чья цель – обеспечение надежности и качества услуг, а не получение сверхприбылей для инвесторов.

В противном случае, граждане России будут всё чаще видеть своих основных противников не в странах-агрессорах НАТО, а в тех, кто предоставляет им базовые коммунальные услуги: свет, тепло и воду.