Для директоров российских научно-исследовательских институтов приближается момент истины. Возможно, уже в начале октября Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) начнет применять строгие меры к руководителям, не сумевшим довести среднюю зарплату научных сотрудников до 200% от средней по региону. Среди возможных санкций — лишение премий, дисциплинарные взыскания и даже увольнения.

Эта ситуация усугубляется тем, что реальные расходы на науку, учитывая инфляцию и долю в ВВП, продолжают снижаться. В таких условиях директора научных организаций вынуждены либо превращаться в коммерсантов и просителей, либо прибегать к сокращению «лишних» сотрудников для выполнения требований по удвоению зарплат оставшимся.

Суть проблемы кроется в реализации майского указа президента Владимира Путина №597 от 2012 года, который предусматривал, что средняя зарплата научных сотрудников должна была уже с 2018 года составлять не менее 200% от средней по региону. Первоначально многие считали, что это приведет к прямому удвоению индивидуальных окладов. Например, младший научный сотрудник в Москве, получающий в среднем 80 тысяч рублей, мог бы рассчитывать на 160 тысяч рублей.

Однако на практике все оказалось иначе. Зарплаты конкретных ученых зависят от их квалификации, сложности и качества работы, а отчеты директоров основаны на показателях средней зарплаты. В условиях нехватки средств для выполнения президентского указа руководителям приходилось массово переводить научных сотрудников на неполные ставки. Таким образом, вместо реального удвоения, многие получали примерно ту же сумму, что и раньше, но уже за половину ставки.

Наиболее громкий скандал по этому поводу произошел в 2021 году, когда молодая исследовательница из Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина обратилась напрямую к Владимиру Путину, жалуясь на свою низкую зарплату, далекую от обещанных показателей. Прибывший на место заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко (ныне покойный) разъяснил молодым ученым, что повышение, о котором говорил президент, включало не только зарплатный фонд института, но и все имеющиеся гранты, которые традиционно считались дополнительным доходом.

С учетом грантов цифры вроде бы сходились, но это касалось далеко не всех. По словам ученых, только около 30% научных сотрудников смогли увеличить свои доходы за счет грантов, оставляя остальных 70% с меньшими, чем ожидалось, выплатами. Многие институты, особенно те, что не получали дополнительные средства на обновление оборудования, так и не смогли выполнить указ. Сейчас, спустя годы, профильное министерство решительно потребовало осуществления начатого.

Комментарии эксперта

Ситуацию прокомментировала Галина Чучева, председатель Профсоюза работников Российской академии наук и заместитель директора Фрязинского филиала института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, профессор РАН.

Галина Викторовна, почему именно сейчас так остро подняло вопрос Минобрнауки России?

— Вопрос о необходимости выполнения зарплатного указа поднимается регулярно, институты ежеквартально отчитываются по этому показателю. Министерство ежегодно проводит совещания с директорами. Дополнительные средства «на указ» обычно поступают в конце года, но в этот раз их распределили в начале, что позволило подвести предварительные итоги по истечении двух кварталов. Было обнаружено, что заметного улучшения статистики не произошло, несмотря на увеличение фонда оплаты труда научных сотрудников более чем на 20% к уровню прошлого года, что составило прибавку в 15,6 миллиарда рублей.

То есть прибавку дали в размере 20%, а потребовали увеличить зарплату сотрудникам до 200%?

— Получается так, хотя, конечно, было бы логичнее наоборот. Профсоюз работников РАН выступил с заявлением, подчеркнув, что попытка решить проблему исключительно административными мерами ослабит институты. Мы убеждены, что верное решение — это увеличение финансирования государственного задания.

Как же так вышло, что проблему переложили на плечи руководителей институтов? Разве не Министерство финансов РФ должно было в первую очередь подчиниться указу президента?

— Безусловно, финансисты должны выделять средства в объеме, достаточном для исполнения решений главы государства. Профсоюз совместно с РАН выступает за увеличение финансирования науки и фундаментальных исследований. Академия наук предложила довести финансирование фундаментальных исследований к 2028 году с нынешних 0,145% до 0,4% ВВП. Выполнение этих рекомендаций позволит решить самые острые проблемы фундаментальной науки.

Если выразить сегодняшнюю нехватку средств в процентах, сколько получится?

— По оценкам профсоюза, объем субсидий на выполнение госзадания рассчитывается таким образом, что обеспечивает финансирование в среднем лишь около 50% научных сотрудников и соответствующего вспомогательного персонала. При такой нехватке директор вынужден тратить субсидию на налоги, коммунальные платежи и зарплату всем работникам. На доплаты научным сотрудникам, соответствующие указу, бюджетного финансирования, как правило, не хватает, а достаточным объемом внебюджетных средств обладают далеко не все.

Но в министерстве не могут не понимать, что 20-процентная прибавка на оплату труда научных сотрудников при исходном 50-процентном общем недофинансировании — это очень мало. Как должны выкручиваться директора институтов?

— Руководителям предложено искать внебюджетные источники дохода и оптимизировать расходы, в том числе, при необходимости, сокращать административно-управленческий персонал.

Помнится, когда создавалось сначала ФАНО, а затем Министерство науки и высшего образования, ученым обещали, что они будут заниматься только наукой, а все организационные и хозяйственные вопросы возьмут на себя чиновники. Однако на деле выходит, что ученым никто по большому счету помогать не собирается.

— Планы своей работы институты формируют сами. В настоящее время власть стремится к снижению зависимости науки от госбюджета. Минобрнауки и Российская академия наук прилагают серьезные усилия для помощи научным организациям в привлечении внебюджетных средств. Институтам помогают включаться в государственные и федеральные программы (по космосу, здравоохранению, транспорту, сельскому хозяйству, генетическим технологиям). Проводятся конкурсы на создание молодежных лабораторий, обновление техники и инфраструктуры. Также средства для развития инфраструктуры и реализации программ исследований могут выделять регионы, вводятся новые налоговые льготы для частных компаний, финансирующих НИОКР.

Конечно, институты должны учиться зарабатывать, взаимодействуя с промышленным сектором. В нынешних условиях наука не может быть замкнутой системой, оторванной от реальных нужд экономики. Но надо понимать, что возможности разных организаций сильно отличаются. Коллективам, сосредоточенным на фундаментальных исследованиях, бывает непросто наладить диалог с бизнесом. Нельзя забывать и о серьезных административных барьерах на пути сотрудничества бюджетных структур с коммерческими.

Я смотрела видео июльского ВКС-совещания. Там прозвучала следующая мысль: не стоит принимать научных сотрудников, если не обеспечены дополнительные источники их финансирования. Иными словами, речь о том, что молодые ученые нам больше не нужны, денег на них нет, так что ли?

— Да, это определенно не способствует повышению привлекательности науки для молодежи. Руководители институтов, конечно, стремятся привлекать и удерживать талантливых молодых исследователей, но одних бюджетных средств для этого недостаточно. Поэтому мы настаиваем на увеличении финансирования госзадания академическим институтам уже в этом году до величин, покрывающих расходы уже не на 50, а на 70% штатных сотрудников.

Боюсь спросить, а как вообще выполняется график повышения бюджетных расходов на гражданские исследования и разработки науки до 2% процентов ВВП к 2030 году, о котором говорил в 2024 году президент страны?

— Дело в том, что 11 июня этого года Госдума РФ приняла закон об уточнении параметров федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 гг. Предполагается увеличение прогнозируемого объема ВВП по итогам 2025 года. Понятно, что при сохранившихся объемах финансирования науки в этот график мы не укладываемся.

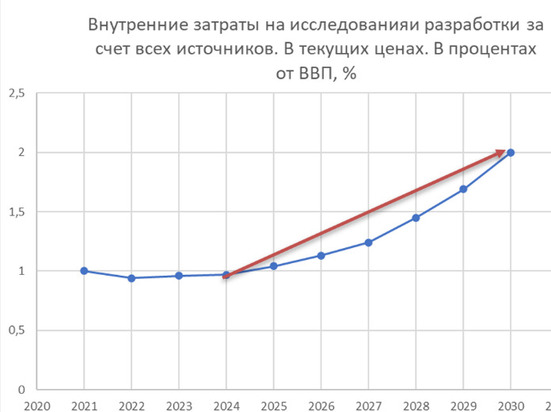

Интересно, как тогда строился график увеличения внутренних затрат на исследования и разработки, который вошел в Единый план по достижению национальных целей РФ до 2030 года и с перспективой до 2036 года?

— Он выстроен довольно своеобразно. Вместо ожидаемой линейной функции (примерно по 0,17% прибавки в год) получилась кривая, близкая к параболе. В течение трех лет рост небольшой, по 0,07–0,11% от ВВП, и лишь с 2029 года происходит резкий рывок к запланированным 2 процентам — сразу по 0,24 и 0,31%. Не очень понятно, можно ли это обеспечить в реальности. Мы выступаем за линейный рост, который позволит нашей науке последовательно и успешно развиваться. Иначе начнется деградация, и потом, сколько ни вливай средств, догонять будет поздно. За долгие годы безденежья мы можем потерять кадровый потенциал, утратить компетенции и навсегда отстать от ведущих стран мира.