Министерство здравоохранения РФ представило детали новой системы профилактических осмотров для детей и подростков, включающей оценку репродуктивного здоровья. Эти обследования начнут проводиться с 1 сентября 2025 года согласно приказу ведомства. Планируется, что осмотры будут организованы как в традиционных учреждениях, таких как детские поликлиники и женские консультации, так и с использованием мобильных медицинских комплексов для охвата удаленных и сельских районов. Однако медицинское сообщество выражает серьезные опасения относительно эффективности данной инициативы из-за значительной нехватки квалифицированных акушерок и детских урологов-андрологов. Сам Минздрав косвенно признает существование этих кадровых проблем.

Изменения в процедуре осмотров

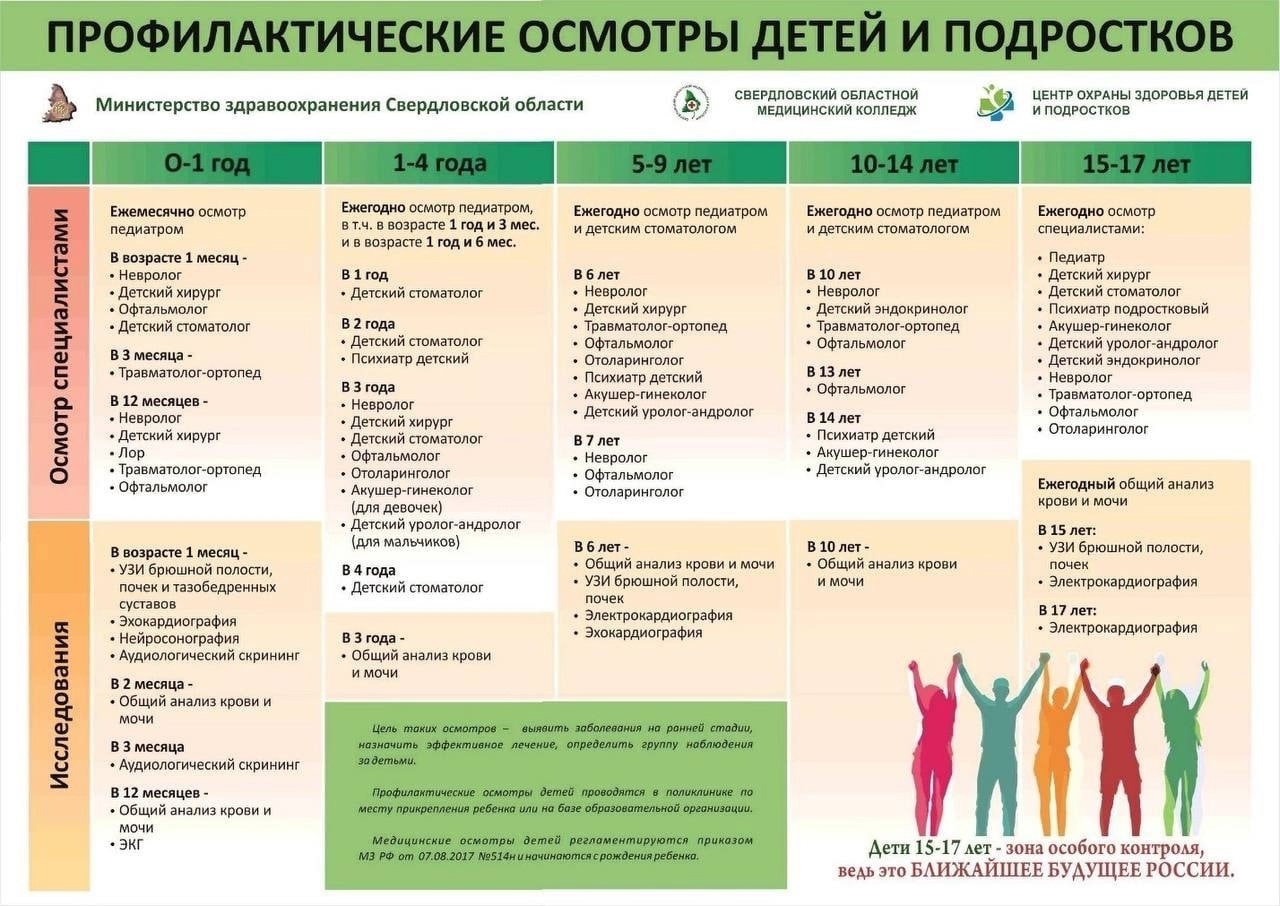

Новый ведомственный приказ «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров» обсуждался на семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии» в Сочи 5 сентября. Согласно новым правилам, дети с шестилетнего возраста будут проходить первичные обследования у акушера-гинеколога или уролога-андролога. Для подростков старше 13 лет предусмотрены регулярные углубленные осмотры. Ранее диспансеризация у этих специалистов начиналась только с 14 лет.

Эта инициатива является частью более широкой государственной программы: с 2024 года в России проводится бесплатная оценка репродуктивного здоровья взрослых граждан (от 18 до 49 лет) в рамках общей диспансеризации. Поручение о разработке нового порядка детских медосмотров для раннего выявления репродуктивных нарушений было дано президентом Владимиром Путиным в январе 2025 года.

Как будут проходить осмотры: разъяснения Минздрава

На конференции директор департамента медицинской помощи детям, родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Виктория Сахарова подробно объяснила механизм проведения новых обследований:

- Для шестилетних детей будет проводиться исключительно профилактический осмотр, не являющийся полноценной репродуктивной диспансеризацией.

- Начиная с 13 лет, обследования репродуктивного здоровья станут более тщательными и углубленными.

- Основными площадками для осмотров будут кабинеты здорового ребенка при детских поликлиниках, а также женские консультации.

- В удаленных и сельских местностях планируется задействовать передвижные медицинские комплексы — специально оборудованные транспортные средства, оснащенные всем необходимым для проведения обследований.

Сахарова уточнила, что в рамках национального проекта «Охрана материнства и детства» предусмотрено приобретение 356 таких мобильных комплексов. Это позволит проводить выездные осмотры максимально близко к месту проживания и обучения детей. Она также отметила успешное применение этой модели на недавно присоединенных территориях.

Опасения экспертов: кадровый дефицит

Несмотря на представленные разъяснения, экспертное сообщество выражает сомнения в беспрепятственной реализации программы.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус, выступая на той же конференции, выразил скепсис по поводу эффективности новой программы. Основываясь на своем опыте работы в выездных медицинских бригадах, он указал на основную проблему — обеспечение системности их функционирования. По его мнению, для регулярных осмотров в выездном формате необходимо формировать специализированные мобильные подразделения, иначе инициатива останется лишь на бумаге. Продеус также акцентировал внимание на отсутствии в составе бригад аллергологов и иммунологов, несмотря на широкое распространение аллергических и иммунологических заболеваний среди детей.

Академик РАН Виктор Радзинский, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РУДН, заявил об отсутствии достаточных материальных и кадровых ресурсов в женских консультациях и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) для проведения этих осмотров. Его слова подтвердила Лариса Белоцерковцева, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Сургутского государственного университета. Она отметила, что в большинстве ФАПов ХМАО работают не квалифицированные акушерки, а медицинские сестры, не обладающие необходимой компетенцией для проведения репродуктивных обследований. Российское общество акушеров-гинекологов оценивает дефицит акушерок по стране в пределах от 8,5 до 11,5 тысяч специалистов, что является частью общей кадровой проблемы в данной области, включая нехватку акушеров-гинекологов и неонатологов.

Лариса Белоцерковцева также указала на еще более острую нехватку урологов-андрологов. «В поликлиниках дефицит даже детских хирургов, не говоря уже о детских урологах-андрологах. Этих специалистов необходимо готовить,» — подчеркнула она. Виктория Сахарова из Минздрава в свою очередь согласилась, что для успешной реализации новой программы критически важно организовать переподготовку медицинских кадров, особенно среднего звена.