Успехи российских школьников на международных олимпиадах по математике, физике, химии, биологии и другим дисциплинам вызывают гордость. Однако не менее важно обеспечить высокий уровень знаний в среднем по стране, чтобы каждый ученик мог успешно реализовать себя в будущей профессии. Качественное образование невозможно без квалифицированных учителей, современных лабораторий и глубоких образовательных традиций. В связи с этим, сообщения об открытии новых государственных школ, которые в последнее время приходят из разных регионов, не могут не радовать. Например, только этим летом в Челябинской области были открыты три новых учебных заведения.

Фото: picture-alliance.com

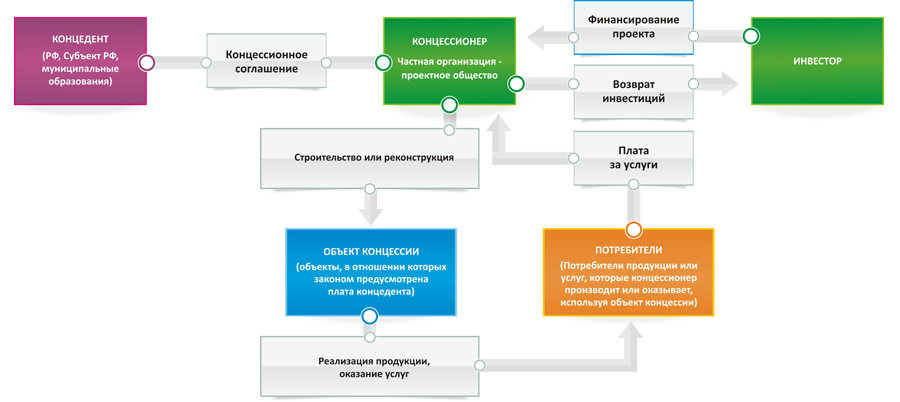

Привлечь необходимое финансирование для строительства столь дорогостоящих объектов помогает механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Челябинские школы, о которых идет речь, были построены в рамках концессионных соглашений между компанией «ПроШкола» и Министерством образования и науки региона, что и позволило привлечь инвесторов к проекту. Из общего бюджета в 6,1 миллиарда рублей 1,7 миллиарда составили вложения ВЭБ.РФ.

И это не единичный случай. При участии ВЭБ.РФ (чей дочерней структурой является «ПроШкола») уже построено 30 учебных заведений общей площадью более 194 тысяч квадратных метров. К примеру, в Самарской области в 2024 году были возведены две новые школы. В целом, в Приволжском федеральном округе реализуется свыше 40 проектов ГЧП, направленных на строительство образовательных учреждений.

Возникает вопрос: сколько таких проектов может быть реализовано в дальнейшем? Очевидно, что регионы не всегда способны самостоятельно поддерживать такие темпы строительства. Концессии становятся эффективным решением этой проблемы, однако существуют определенные нюансы, требующие внимания, чтобы избежать неэффективного расходования государственных средств. Необходимость донастройки механизма ГЧП осознают и в высших эшелонах власти — по итогам Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил сделать ВЭБ.РФ обязательным участником проектов ГЧП. По его словам, такой подход позволит эффективно контролировать распределение рисков.

Первоочередная задача для ГЧП — это установление четких и прозрачных правил игры на законодательном и нормативном уровне. Все трактовки должны быть строго однозначными. Необходим жесткий регламент, который бы определял сроки рассмотрения документов, условия внесения изменений и ответственность сторон за устранение недостатков. Без этого даже самые перспективные проекты могут увязнуть в бюрократических проволочках.

Второй важный шаг — создание удобных инструментов для всех участников процесса. Например, единая цифровая платформа, на которой инвестор сможет подавать документы, отслеживать их статус и контролировать ход строительства, избегая бесконечных хождений по инстанциям. Параллельно с этим, необходим открытый реестр подрядчиков с реальной историей их работы. Такая система не только значительно сэкономит время, но и сведет к минимуму различные риски, в том числе коррупционные.

Наконец, крайне важна полная прозрачность. Вся техническая документация — от схем коммуникаций до результатов экспертиз — должна быть в открытом доступе. Чем более прозрачным будет процесс, тем больше серьезных игроков захотят в нем участвовать. Эти изменения не требуют изобретения велосипеда — достаточно системно применить уже доказавшие свою эффективность подходы.

Сегодня в масштабах всей экономики доля ГЧП-проектов составляет около 3% ВВП, что указывает на значительный потенциал для дальнейшего роста. Необходимо активно демонстрировать значимость частных инвестиций, развивать систему эффективной аналитики рисков, чтобы регионы и бизнес все активнее вовлекались в эту работу. Ведь от качества настройки данного механизма напрямую зависят объемы реализации новых проектов, а потому в выработке наиболее эффективной модели заинтересованы как государство, так и общество в целом.