Блатной феодализм несовместим с выживанием

Исторически, с началом промышленной революции, рабочие восставали против машин, опасаясь потери рабочих мест. Тогдашние правительства, движимые интересами прогресса (прежде всего, экономического), подавили эти протесты. Сегодня же мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: государственные структуры сами начинают проявлять обеспокоенность развитием и экономической эффективностью, занимая позицию, схожую с нео-луддитами, но уже обладая всей полнотой власти.

Например, представитель Минпромторга ранее выразил серьезную обеспокоенность по поводу маркетплейсов — сектора, который является одним из наиболее успешных и передовых в коммерческом и организационном плане. Его заявление сводилось к тому, что рост популярности служб доставки приводит к появлению миллионов курьеров и упаковщиков, многие из которых — молодые, физически крепкие люди, востребованные в других отраслях. Однако, за простым констатированием этой проблемы не последовало ни анализа, ни предложений по ее решению, что порождает опасения относительно возможных необоснованных и затратных регуляторных мер.

Действительно, масштабы проблемы очевидны: несмотря на внедрение роботов, в России насчитывается около миллиона курьеров и 150 тысяч упаковщиков, при этом потребность в них продолжает расти. Средний доход курьера достигает 114 тысяч рублей в месяц, что существенно превышает средний показатель по стране и почти втрое выше доходов значительной части населения. Это создает перекос на рынке труда, вынуждая молодых и активных людей идти в сферу доставки, вместо того чтобы развиваться в других, стратегически важных отраслях. Такой дисбаланс подрывает ценность образования и усугубляет дефицит квалифицированных кадров.

Реакция бюрократического аппарата на эту проблему зачастую сводится к увеличению притока трудовых мигрантов, расширяя географию их привлечения. Подобная политика вызывает серьезные вопросы, особенно на фоне заявлений некоторых официальных лиц, которые открыто говорят о необходимости завоза мигрантов, чтобы не допустить роста зарплат коренного населения и удержать его в низкооплачиваемых и бесправных секторах экономики. Этот подход игнорирует долгосрочные социальные и экономические последствия.

При этом отсутствует глубокий анализ причин аномально низких зарплат в высококвалифицированных отраслях, требующих уникальных способностей и продолжительного обучения. Казалось бы, такая работа должна приносить наибольшую добавленную стоимость и, соответственно, достойно оплачиваться. Однако, для определенных кругов управленцев этот вопрос, вероятно, неудобен, поскольку достойная оплата труда снижает возможности для неправомерного обогащения.

Столкнувшись с очевидными последствиями своих же решений, которые создали колоссальные преференции для сферы услуг, так называемая либеральная бюрократия демонстративно игнорирует свою ответственность за корректировку этих дисбалансов. Они с легкостью оправдывают свою пассивность, ссылаясь на рыночные механизмы как на нечто неизменное и объективное, тем самым отрицая не только свой долг, но и саму возможность государственного регулирования рынков.

Либеральные чиновники, удерживающие контроль над социально-экономической политикой с 90-х годов, последовательно уклоняются от ключевой задачи — активного формирования и регулирования рынков. Подобно тому, как дорожное движение требует правил, так и экономика нуждается в государственном вмешательстве. Это бездействие не только подрывает авторитет самой бюрократии, но и дискредитирует государство в целом в глазах общества.

Существующие дисбалансы в зарплатах наглядно отражают перекосы в прибыльности отраслей. Это объясняется тем, что действующая система налогообложения практически полностью игнорирует технологические и объективные различия между секторами экономики, за исключением некоторых специфических случаев, вроде добычи полезных ископаемых или сельского хозяйства. Такая ситуация выгодна прежде всего технически простым и низкокапиталоемким компаниям, особенно в сфере услуг.

Режимы индивидуального предпринимательства и самозанятости лишь усугубляют проблему, поскольку, снижая налоговую нагрузку на труд, они уменьшают стимулы к внедрению трудосберегающих технологий. Как следствие, вместо активного технологического прогресса, мы видим, что роботы-доставщики остаются скорее экзотической диковинкой, не способной кардинально изменить ситуацию с трудовыми ресурсами и зависимостью от миграции.

Низкие зарплаты также связаны с отсутствием реальных прав у работников. Законодательство, принятое более двух десятилетий назад, фактически лишило их права на забастовку, предоставив работодателям инструменты для признания любой такой акции незаконной. Это привело к первоначальному всплеску голодовок, а затем — к состоянию отчаяния среди трудящихся. В свою очередь, такие низкие доходы консервируют устаревшую производственную структуру, не способную удовлетворять современные запросы.

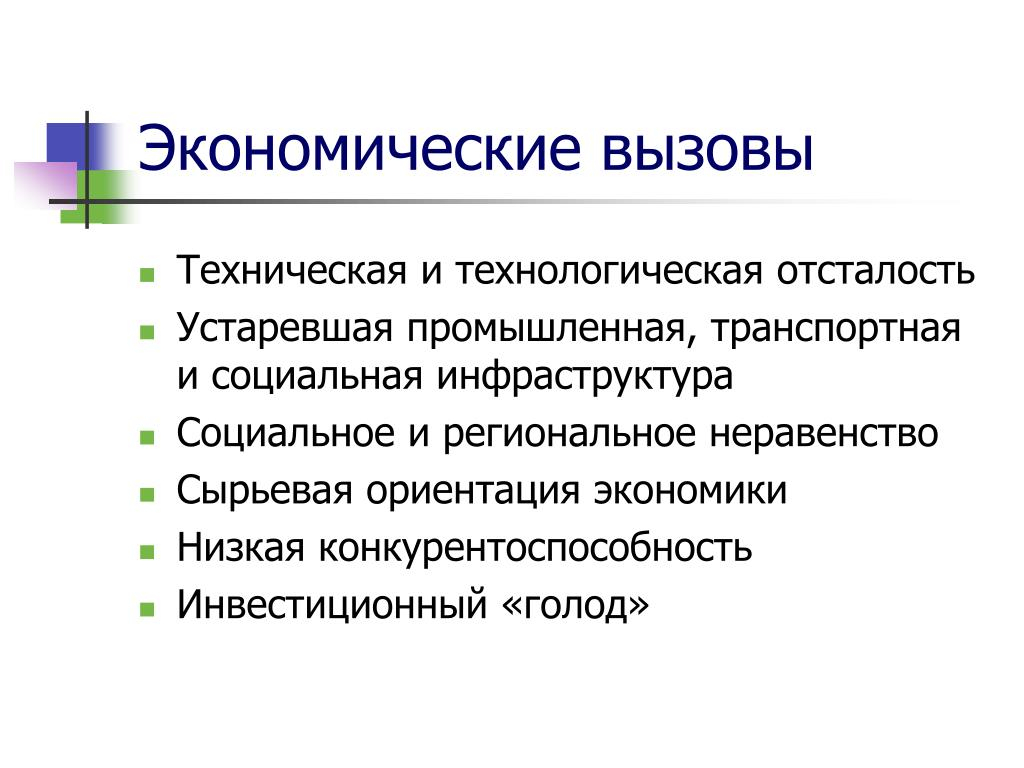

Опыт последних конфликтов, хотя и с задержкой, был усвоен в США. Там, осознав критическое отставание военно-промышленного комплекса от новых реалий — эпохи дронов, управляемых ИИ — спешно проводят его модернизацию, внедряя передовые автоматизированные производства, уже используемые в гражданском секторе. В то же время, российская бюрократия, по всей видимости, не проявляет к этому должного интереса (хотя и есть отдельные обнадеживающие исключения). Для неё характерно лишь «гордиться общественным строем» и выражать «глубокое удовлетворение», которое периодически сменяется столь же «глубокой», а затем и «крайней» озабоченностью на фоне ухудшения ситуации (от импорта картофеля до проблем с защитой объектов от беспилотников). При этом она активно подавляет производственный сектор, поощряя монополии, отказываясь от необходимого протекционизма, устанавливая чрезмерные налоги (которые не касаются финансовых спекулянтов) и делая кредиты недоступными.

Как отмечал известный экономист и академик С.Ю. Глазьев, целью части правящей бюрократии, которая чувствует себя безнаказанной, является «блатной феодализм». Это меткое определение указывает на стремление восстановить сословное общество, чья нежизнеспособность была очевидна ещё в 1917 году. Подобная политика тормозит как технический, так и социальный прогресс, способствуя деградации общества.

Примитивная логика некоторых чиновников сводится к следующему: если сфера доставки предлагает более высокие зарплаты и перетягивает рабочую силу из промышленности, то проблема, по их мнению, кроется именно в доставке. Они, похоже, неспособны осмыслить другие решения, такие как создание конкурентоспособных зарплат в производственном секторе, что требует доступных кредитов, продуманного протекционизма, ограничения финансовых спекуляций и борьбы с монопольным произволом.

Хотя недавно принятый пакет законов правительства Мишустина по регулированию платформенной экономики является важным шагом, это лишь начало долгого пути к адаптации к реалиям цифрового мира. Необходимость переосмысления и изменения государственного регулирования крайне актуальна. Сможет ли государство пройти этот путь, решив накопившиеся проблемы, остаётся открытым вопросом.