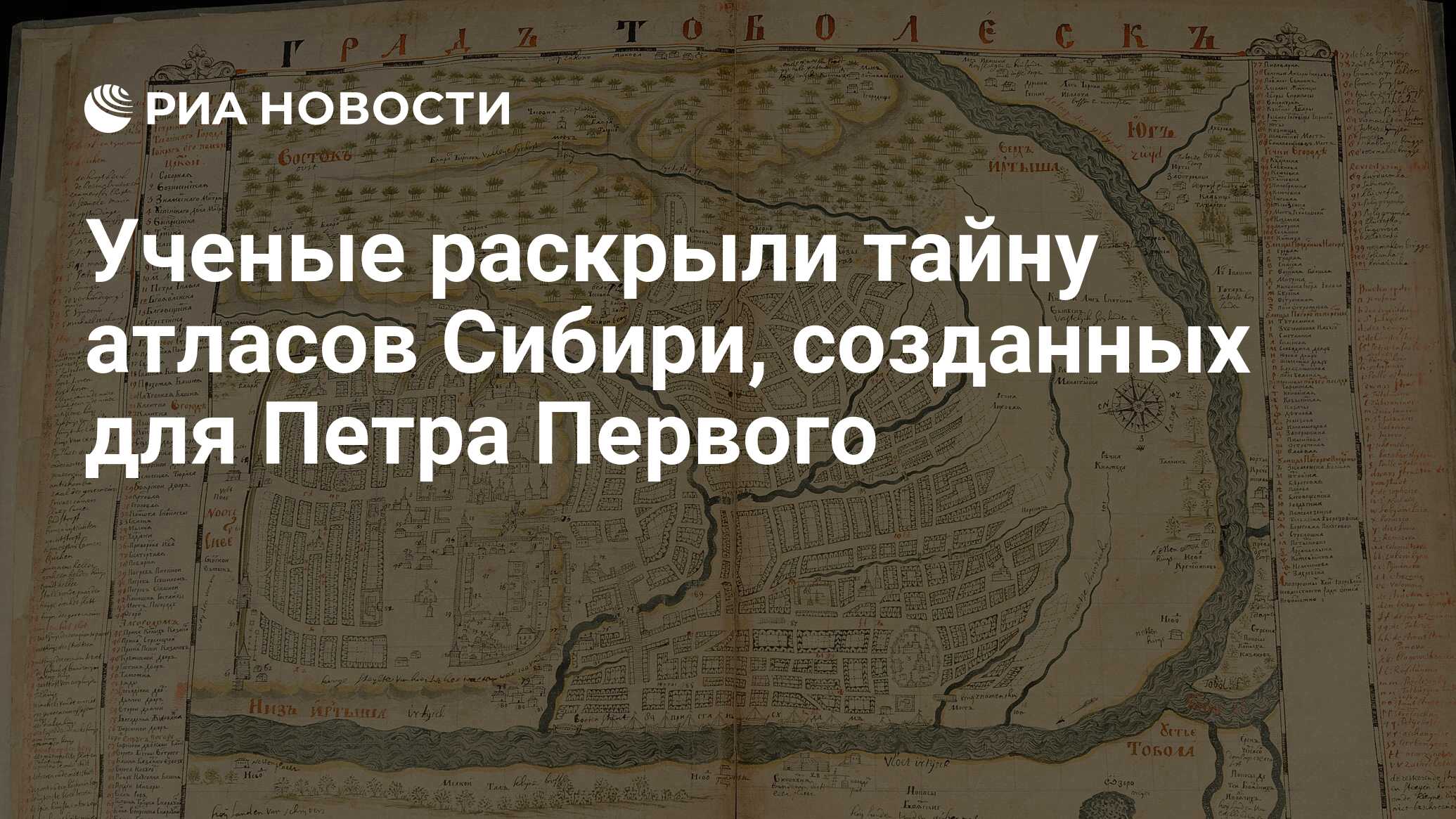

Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) изучили три уникальных атласа Сибири, составленных Семеном Ремезовым в конце XVII – начале XVIII веков по заказу или для эпохи Петра Великого. Они выдвинули гипотезу, что не все эти картографические труды были отправлены в центральные органы власти Российского государства. Причина могла заключаться в том, что представленные в атласах сведения могли повлечь за собой изменения в существующем правовом и экономическом статусе Сибири. Результаты данного исследования опубликованы в журнале «Фронтирные Исследования».

Семен Ремезов, будучи архитектором, картографом и историком, работал над этими атласами с 1690-х годов. Существует версия, что некоторые из них создавались по непосредственному поручению императора Петра I. Однако, как отмечает директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Владимир Костомаров, не все подготовленные документы достигли столицы и хранились в архивах вплоть до начала XX столетия.

«В наиболее подробном из своих трудов, `Хорографической книге`, Ремезов стремился показать все населенные пункты, как существовавшие на тот момент, так и, возможно, ранее», — пояснил Костомаров. — «Информация о плотности заселения Сибири, сопоставимой с европейскими территориями России, могла стать основанием для пересмотра системы налогообложения региона».

Историки из ТюмГУ полагают, что сибирские власти могли не стремиться к широкому распространению полных географических сведений о регионе. Это могло быть обусловлено желанием сохранить действовавший благоприятный налоговый режим для Сибири, а также использовать атласы как ценные справочники и путеводители для собственного, эффективного регионального управления.

Сегодня уникальные атласы Семена Ремезова представляют большую ценность для поиска и обнаружения ранее неизвестных исторических и археологических объектов. В этих старинных картах и описаниях содержится информация о поселениях XVII–XVIII веков, многие из которых не представлены на современных географических картах. Их местоположение можно довольно точно установить благодаря детальному изображению речных систем, которые, как правило, не претерпели значительных изменений.

«Сопоставление карт Ремезова с текущей географической реальностью проводилось методом `расширяющихся кругов` — от крупных исторических центров на расстояниях в 5, 10, 20 и 50 километров», — рассказал исследователь. — «Такой подход позволяет не только уточнить расположение поселений и их значимость, но и определить местоположение пашен и хозяйств, связанных с этими центрами, а также проследить динамику изменения и оценить эффективность использования земель в прошлые века».

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда.