Российские ученые разработали усовершенствованную модель химического ожога роговицы глаза на мышах. Этот прорыв открывает перспективы для создания инновационных методов лечения, способных предотвратить потерю зрения у людей, пострадавших от таких травм. Об этом достижении сообщили представители Российского научного фонда (РНФ).

Химические ожоги роговицы остаются одной из наиболее серьезных проблем в офтальмологии. Они часто вызывают необратимые повреждения тканей, приводя к образованию непрозрачных рубцов и врастанию кровеносных сосудов, что в конечном итоге ведет к слепоте. Существующие подходы, включающие противовоспалительные препараты или средства, предотвращающие рубцевание, часто не дают желаемого эффекта и могут сопровождаться значительными побочными реакциями. В особо тяжелых случаях единственным решением становится трансплантация роговицы, однако и она не всегда успешна, поскольку может закончиться отторжением или помутнением пересаженного участка.

Разработка эффективных терапевтических стратегий для этих состояний усложняется из-за значительной погрешности существующих экспериментальных моделей химических ожогов (до 40%), при которых на глаза лабораторных животных наносят щелочь или кислоту.

Исследователи из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова значительно усовершенствовали методику создания модели химического ожога роговицы у мышей, что позволило существенно снизить погрешность измерений. Они экспериментировали с различными концентрациями гидроксида натрия (щелочи) для достижения разных исходов заживления. Предполагалось, что низкая концентрация щелочи будет способствовать регенерации тканей, тогда как высокая — приведет к формированию рубцов.

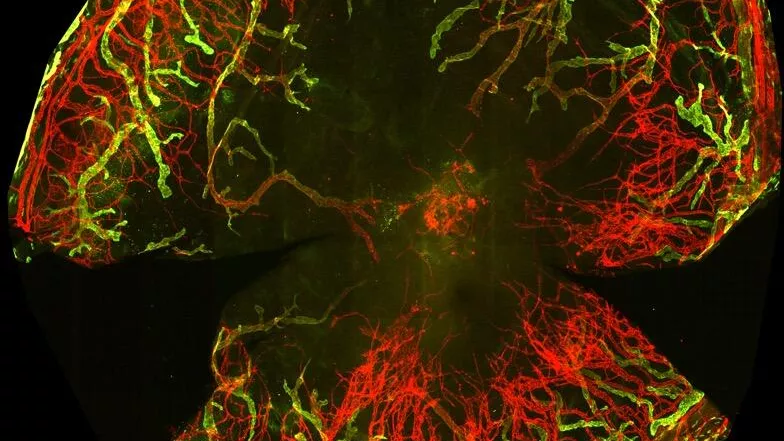

Благодаря новой модели, ученые смогли детально изучить клеточные и молекулярные изменения в роговице мышей. Было установлено, что при концентрации щелочи в 20 граммов на литр количество миофибробластов — клеток, участвующих в заживлении ран, но также способствующих рубцеванию, — начинало снижаться уже через семь дней после травмы. Через три недели эти клетки полностью исчезали, что приводило к восстановлению прозрачности роговицы.

Однако при использовании щелочи с концентрацией 40 граммов на литр миофибробласты оставались активными и через 21 день, включая их присутствие в эндотелии (внутреннем слое роговицы), что сопровождалось ее помутнением. Более высокая концентрация гидроксида натрия также спровоцировала быстрое прорастание кровеносных и лимфатических сосудов в толщу роговицы; уже к седьмому дню эксперимента сосуды были покрыты гладкомышечными клетками. Это способствовало стабилизации сосудов и окончательной потере прозрачности роговицы.

Эти результаты имеют огромное значение для экспериментальной и клинической медицины. Они углубляют наше понимание механизмов естественного восстановления роговицы после травм, открывают возможности для тестирования новых лекарственных средств, предотвращающих рубцевание, и прокладывают путь к разработке методов, ускоряющих регенерацию клеток роговицы.